肺炎とは

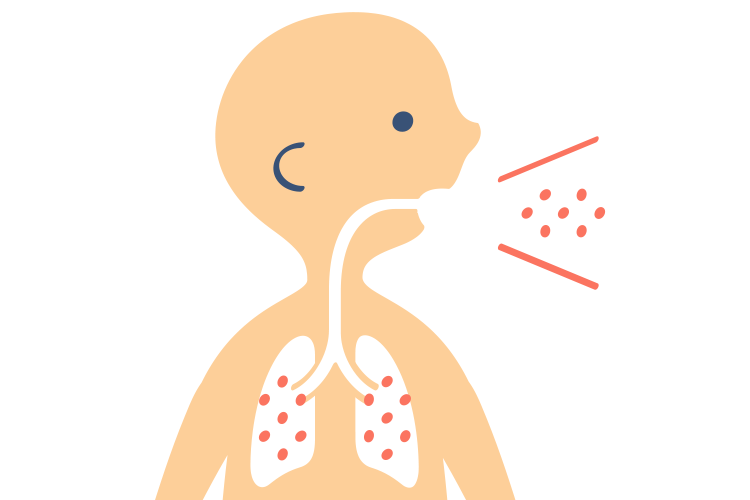

肺炎は、肺に炎症が起こり、咳、発熱、呼吸困難などを引き起こす病気です。

主に肺胞(空気の袋)に細菌やウイルスなどの病原体が感染し、炎症によって正常なガス交換が妨げられることで症状が現れます。

診断は、問診・聴診に加えて胸部レントゲン写真や血液検査、痰の検査などで行います。

日本では年間7万人以上が肺炎で亡くなっており、特に高齢者や乳幼児、基礎疾患をもっている体力がない患者さん、免疫抑制薬を使用している患者さんにとっては命に関わる重篤な疾患のひとつです。

肺炎の主な原因と種類

肺炎の原因は多種あり、以下のように分類されます。

細菌性肺炎

最も一般的で、肺炎球菌、インフルエンザ桿菌、モラキセラなどが原因となります。

高齢者や基礎疾患のある方は重症化しやすくなります。

ウイルス性肺炎

インフルエンザウイルス、新型コロナウイルス、RSウイルスなどが原因で起こります。

特に流行性ウイルスによる集団感染に注意が必要です。

非定型肺炎

マイコプラズマやクラミジア、レジオネラなどの微生物が原因で、他の肺炎と比べて若年層に多い傾向があります。

また微生物の同定が難しく診断に難渋することがあります。

誤嚥性肺炎

食べ物や唾液などが気管に誤って入ることで発症する肺炎で、高齢者や嚥下機能が低下した方に多く見られます。

肺炎の症状

このような症状があれば肺炎が疑われます

- 咳(痰が絡むことが多い)

- 発熱(38℃以上)

- 息苦しい、呼吸が浅く早い

- 胸の痛み(特に呼吸時)

- 全身倦怠感、食欲低下

- 高齢者では意識障害

- など

肺炎が進行すると、体内の酸素濃度が低下することでチアノーゼ(唇や指先が紫色になる)や意識障害を引き起こすことがあります。

とくに高齢の方や基礎疾患を抱えている方では、敗血症や呼吸不全など重篤な状態となり、入院や集中治療が必要になることもあります。

肺炎の主な検査方法

胸部レントゲン検査

肺の影を確認する基本的な検査です。肺炎の有無や範囲がわかります。

胸部CT検査

レントゲンで判別しにくい炎症の範囲などの詳細を評価する際に有用です。

血液検査

白血球数やCRP(炎症の指標)などを調べて、感染の有無や全身状態の評価をします。

喀痰検査

痰の培養することで原因菌の特定を行います。この結果を元に、適切な抗菌薬を選択します。

酸素飽和度測定(SpO2)

指先に付ける器械で体内の酸素の量を測定し、呼吸状態を評価します。

肺炎の治療法

基礎疾患がない若い方であれば、内服薬のみで治療可能なこともあります。

しかし、お子さんや高齢の方、免疫力が低下している方は重症化しやすい傾向があり、入院して点滴での治療や酸素療法が必要となったり、さらに重症化すると集中治療室での治療が必要となったりすることもあります。

肺炎の治療においては可能な限り病原体を同定することが特に重要で、病原体に応じた治療薬を選択していきます。

肺炎の予防と注意点

肺炎は対策をすることで発症リスクを減らすことができる病気です。

日常生活で以下のような点に注意しましょう。

- 手洗い・うがい・マスクで感染対策を徹底する

- 定期的なインフルエンザワクチン・肺炎球菌ワクチンの接種を受ける

- 禁煙により肺の防御機能を保つ

- 口腔ケアや嚥下機能の維持を行い、誤嚥を防ぐ

- 栄養や睡眠をしっかり取り、免疫力を保つ

- など

肺炎は、高齢の方や糖尿病などの持病のある方、体力が弱っている方では重症化する危険があるため、軽症だな、と思っても早期に治療を開始することが大切ですので、お早めにご相談ください。